四則計算を行う前に

四則計算とは加法、減法、乗法、除法の4つの計算です。これらの計算を複雑に混ぜた計算について勉強しましょう。また、累乗を含む計算が出てくる場合もあるので、四則計算の勉強を始める前にその4つの計算方法と累乗の計算が完璧なのかを確認しましょう。

加法と減法を忘れてしまった人はこちら(練習問題付き)

乗法と除法について忘れてしまった人はこちら(練習問題付き)

累乗の計算を忘れてしまった人はこちら(練習問題付き)

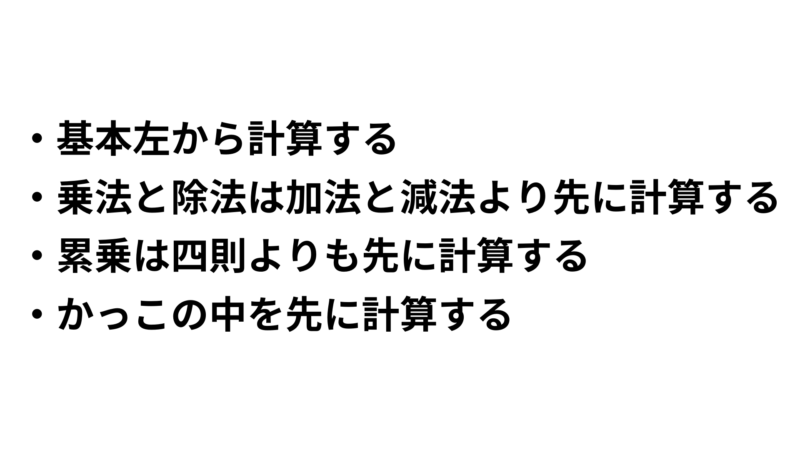

四則計算を行う上でのルール

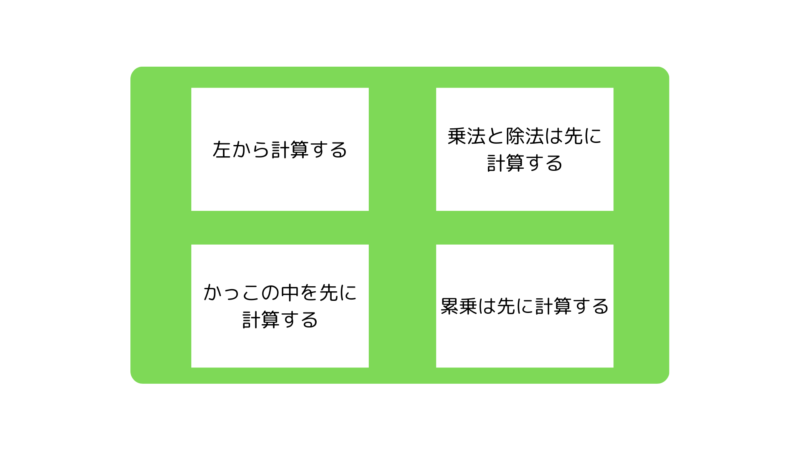

四則計算を行う際には計算の順序が決められており、そのルールに従って計算を行わなければなりません。まずその4つのルールを紹介します。

ではこのルールについて詳しく見てみましょう

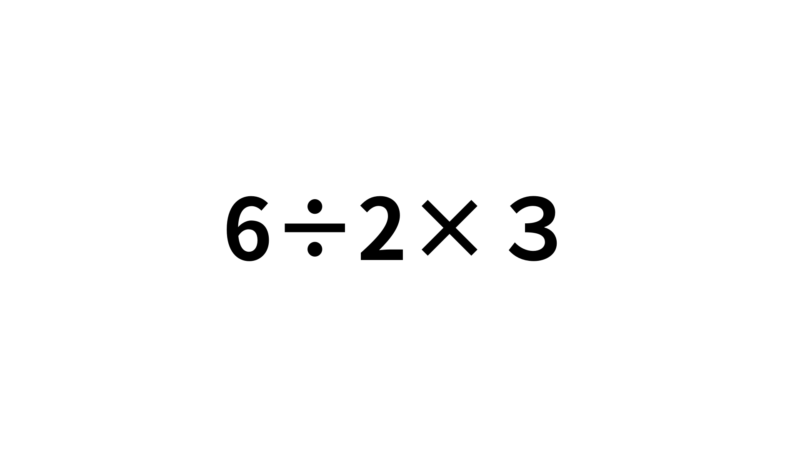

計算を行う際は基本左から計算する

基本、計算を行うときには左から計算するというルールがあります。

例を用いて確認してみましょう。

まずルールに従って左から計算すると結果は9となります。

そして次に2×3を行った後に6で割ると計算結果は1になります。

このように計算結果が変わってしまうので、四則計算をする際は左から計算するようにしましょう。

しかし特別な計算の際は計算の順序を変えなければいけないというルールが存在します。残りの3つのルールはその特別な場合の計算の順序のルールです。

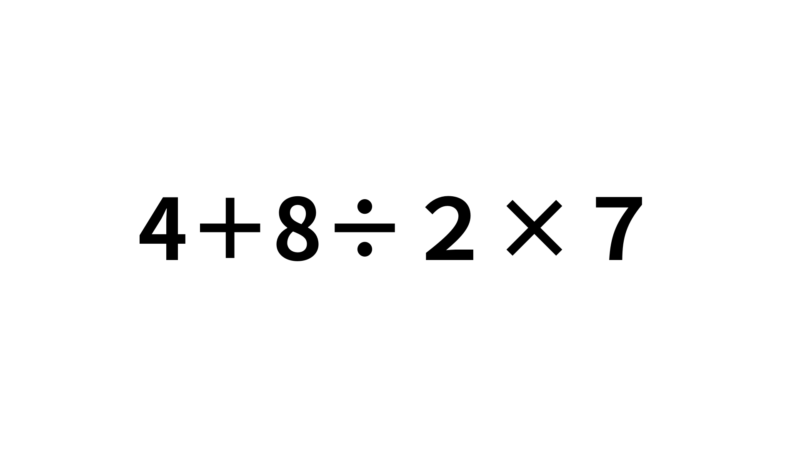

乗法と除法は加法と減法より先に計算する

2つ目のルールは乗法と除法の計算は加法や減法の計算より先に行うということです。そして、乗法と除法の計算を行う際にも計算を左から行うというルールは適用されます。ここで例を出します。

上の式の計算の順番を考えてみましょう。まず乗法と除法を先に計算するので8÷2×7を先に計算しますそしてこの中でも計算は左から行うというルールが適用されるので8÷2を計算してから7をかけますこれを計算すると28です。そして最後に4+28を計算し答えは32となります。このように乗法と除法の計算を先に計算します。

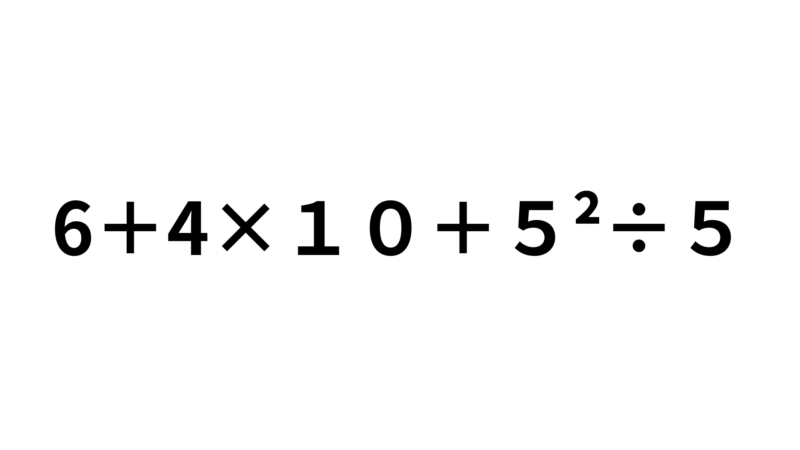

累乗は四則より先に計算する

3つ目は累乗は四則より先に計算するというルールです。累乗の計算が混ざっている場合加法、減法、乗法、除法どの計算よりも先に計算します。では確認しましょう。

累乗の計算するのでまず5²を計算します。次に乗法、除法の4×10と5²÷5を計算します。最後に6+40+5を行い答えは51となります。

かっこの内部から先に計算する

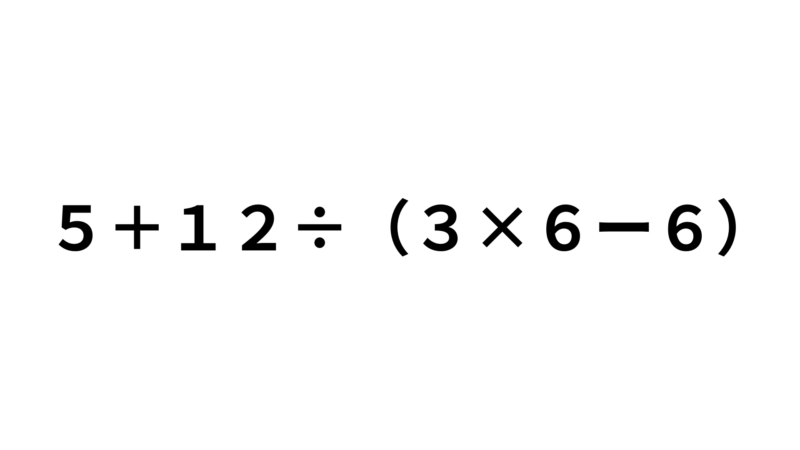

4つ目はかっこの中の計算を先に行うことです。かっこが式についている場合左から計算をしたり乗法と除法の計算をする前にかっこの中を計算します。そしてこの場合においてもかっこ内でほかのルールは適用されます。では例を見てみましょう。

まずかっこの内部から計算を行うので3×6ー6を計算します。そしてこの中に乗法と除法を先に計算するというルールを適用し、3×6を計算しそのあとに6を引きます。その結果かっこ内の計算結果は12となります。次にかっこの外を計算します。いまかっこ内の計算が終わったことで5+12÷12の計算を行うことになっています。ここで乗法と除法を先に計算するルールを使用し12÷12を行い最後に5を足します。よって答えは6になります。

まとめ

計算する際のポイントは4つあります。

これらをまとめると

- 基本的に計算を行う際は左から計算する

以下の場合は計算の順番を変更する。

- かっこの内部を先に計算する

- 乗法は四則より先に計算する

- 乗法と除法は加法と減法より先に計算する

計算の順番は複雑ですが、慣れるとスムーズに計算できるので練習をたくさん積みましょう。この下に練習問題をたくさんつけているのでぜひ使ってみてください。